1994年冬天,一件看似寻常实则不同寻常的事情发生了:一位中央芭蕾舞团的中提琴首席加入了摇滚乐队。这一举动无疑触动了传统观念的底线,引发了家庭纷争。究其原因,揭示了街头文化自诞生以来就饱受争议的现状。无论是摇滚、说唱、街舞还是滑板,这些街头文化从起初就被贴上了“流氓文化”的标签,长久以来未能获得公众的真正认同。

街头文化的早期境遇

国内街头文化的起步颇为不易。长久以来,诸如摇滚这样的街头文化常被误解。尽管1994年在红磡的演出备受关注,但大众依旧戴着偏见的眼镜看待这些文化。尤其是长辈们难以认同,那位加入摇滚乐队的中提琴手甚至被父亲严厉斥责,不得不离家,栖身于没有暖气的地下室。当时的社会观念相当传统,许多人认为玩摇滚是不务正业,这种观念深入人心。那时的社会环境缺乏对新兴文化的包容,街头文化只能在艰难中挣扎求生。

这并非仅一种街头文化遭遇困境。从80年代末到90年代初,众多新兴文化现象都遇到了相似的难题。主流观念的压制让那些热爱这些文化的年轻人不得不低调行事,他们难以获得家庭和社区的认可与支持。

街舞少年的追梦之路

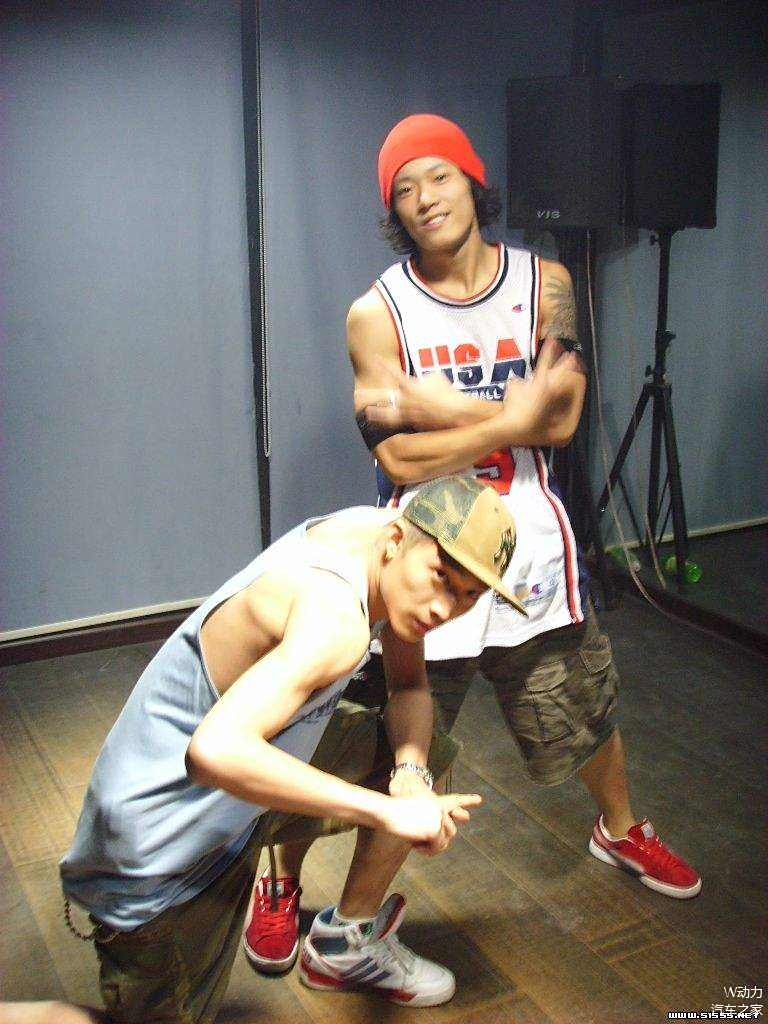

郑锴,这位87年出生的年轻人,是80后中较早接触街头文化的代表。他从12岁起便开始接触街舞,并在2003年参加了央视5台的街舞大赛,荣获成都分赛区的单人冠军。看似前途一片光明,但他并未因此获得多少实际收益。参赛主要源于他对街舞的热爱。在参与《街舞少年》的拍摄过程中,他发现现实与想象相去甚远。他费尽心思编排了许多动作,但导演却只关注镜头的取舍,这让他倍感挫折。这也让他拍摄结束后,放弃了成为明星的念头。

即便舞台上的梦想已碎,他对街舞的热情依旧如初。这份热爱,不只是舞台上的展示,更体现在他不懈追求,在国际赛事中磨练舞技。面对挫折,他没有退缩,始终在街舞的道路上坚韧不拔地前进。

滑板圈的演变

郑锴后来开始玩滑板,最初只是当作一种兴趣。他结识的滑板友们也都只是把滑板当作业余消遣。那时,滑板在人们心中并不被视为一项运动,只是一种娱乐手段。即便技艺高超,也很难通过滑板获得足够的收入来维持生计,因此随着年岁的增长,朋友们逐渐减少了联系。

后来,情形出现了大反转。滑板被列为奥运项目后,各地纷纷成立滑板队伍。成都的滑板爱好者也因此吸引了众多队伍的目光。不少年轻滑手有了更多机会,频繁进出地方队。比如,被昵称为“小黑”的年轻滑手,大家都认为他有望夺得奥运金牌。至于29岁的郑锴,虽然错过了成为滑板运动员的机会,但他对滑板的热爱从未减少。

街头文化的误解残留

尽管像《中国有嘻哈》和《这就是街舞》这样的节目很受欢迎,街头文化被误解的问题还是没有明显好转。长期以来,它背负着“流氓文化”的标签,很难摆脱。人们对街头文化持有偏见,常认为从事这些活动的人是不良少年。比如,看到年轻人滑板,可能会觉得他们不务正业。要改变这种看法,还有很长的路要走。

社会的教育体系尚未完全转向适应街头文化的方向,大众传播的引导也未能彻底转变。老一辈人对此难以接受,即便年轻人对街头文化充满热情,也可能因外部压力而遭遇束缚。

郑锴的坚持与热爱

郑锴虽然未能走上运动员的生涯,但他并未就此止步。他努力将滑板爱好转化为职业,筹备开设滑板培训班和极限运动赛事。在采访中,他的回答坦诚而朴实,并未提及宏伟的目标,只是因为对滑板的热爱而决定投身其中。自12岁开始接触街舞,再到后来玩滑板,尽管过程中遭遇了不少挫折,但他对滑板的热爱始终如一。

随着年龄的渐长,即便友人相继离去,即便遭遇社会的偏见,他始终未曾停下追寻梦想的脚步。

街头文化的未来展望

街头文化若想普及,走向更广泛的群众,就需要像郑锴这样的众多人士持续付出努力。尽管目前街头文化面临不少困难,但前景依然光明。随着新一代逐渐成为社会主流,他们的思想将更加开放和包容。

推广体育赛事、助力综艺节目,都是正向推动力。若越来越多的人投身于街头文化,各类普及活动,如滑板培训班等,持续增多,街头文化有望逐渐改变公众的看法。然而,这仍需我们持之以恒、不懈努力。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.tafengtian.com/html/tiyuwenda/9622.html